Tour mort et deux demi-clés

Tour mort et deux demi-clés

Tour mort et deux demi-clés

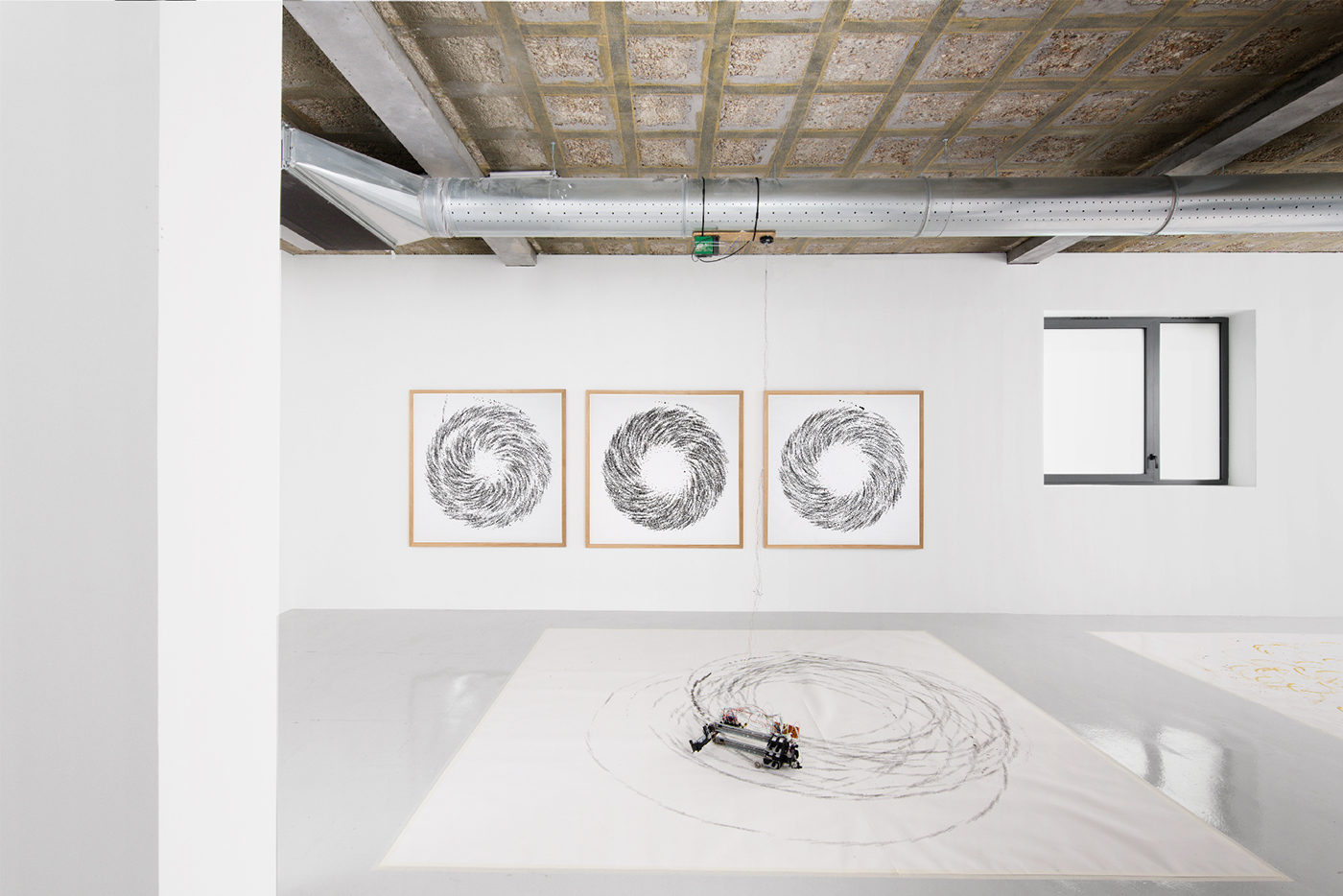

Vue de l'exposition "Tour mort et deux demi-clés", galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris 10.09-22.10.2022

© Aurélien Mole

Courtesy de l'artiste & galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris

Tour mort et deux demi-clés

Vue de l'exposition "Tour mort et deux demi-clés", galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris 10.09-22.10.2022

© Aurélien Mole

Courtesy de l'artiste & galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris

Tour mort et deux demi-clés

Vue de l'exposition "Tour mort et deux demi-clés", galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris 10.09-22.10.2022

© Aurélien Mole

Courtesy de l'artiste & galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris

Tour mort et deux demi-clés

Vue de l'exposition "Tour mort et deux demi-clés", galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris 10.09-22.10.2022

© Aurélien Mole

Courtesy de l'artiste & galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris

Tour mort et deux demi-clés

Vue de l'exposition "Tour mort et deux demi-clés", galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris 10.09-22.10.2022

© Aurélien Mole

Courtesy de l'artiste & galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris

Tour mort et deux demi-clés

Vivien Roubaud, Sans titre (Impressions d'Afriques Raymond Roussel) (1909), 2022

Vue de l'exposition "Tour mort et deux demi-clés", galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris 10.09-22.10.2022

© Aurélien Mole

Courtesy de l'artiste & galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris

Tour mort et deux demi-clés

Vivien Roubaud, Sans titre (L'île mystérieuse Jules Verne 1875), 2022

Vue de l'exposition "Tour mort et deux demi-clés", galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris 10.09-22.10.2022

© Aurélien Mole

Courtesy de l'artiste & galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris

Tour mort et deux demi-clés

Vivien Roubaud, Pixma 3650s (imprimante multifonction), automates, moteur, vingt-quatre volts, 2022

Vue de l'exposition "Tour mort et deux demi-clés", galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris 10.09-22.10.2022

© Aurélien Mole

Courtesy de l'artiste & galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris

Tour mort et deux demi-clés

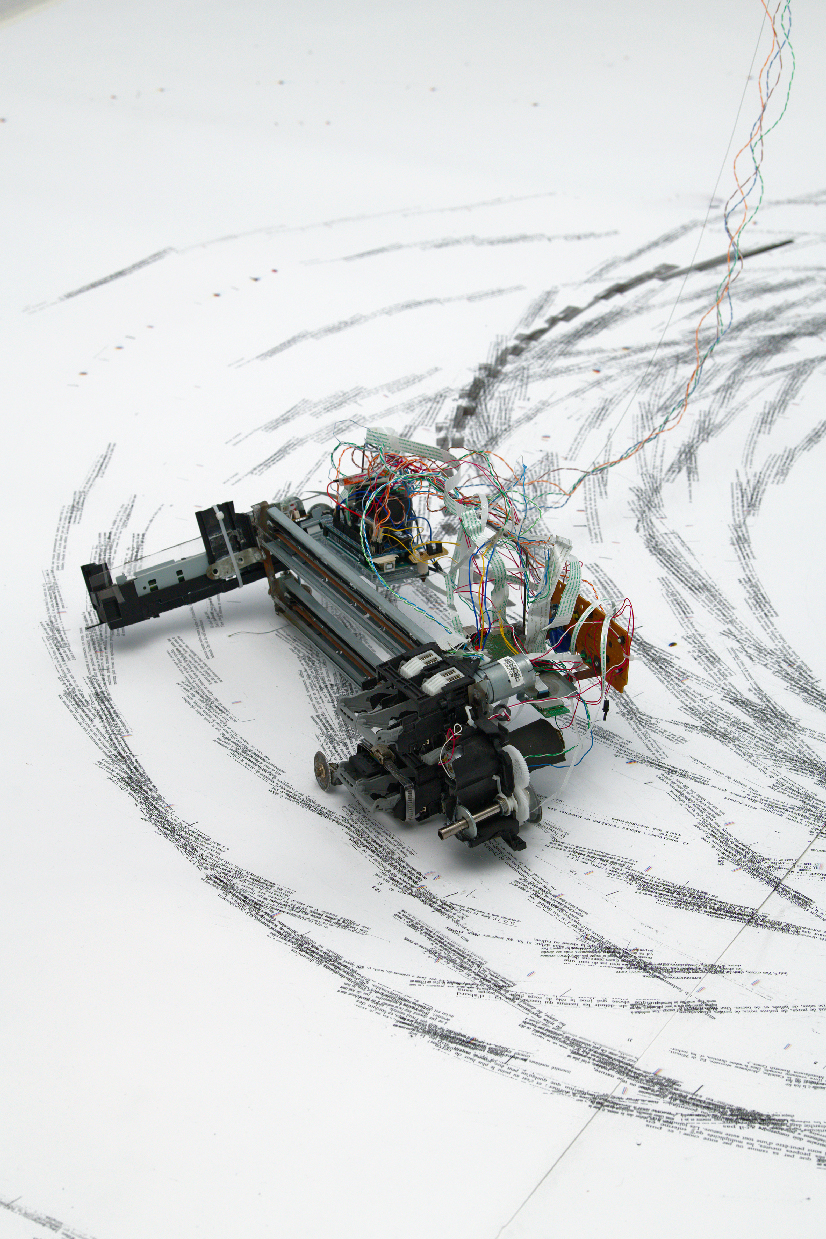

Vivien Roubaud, Pixma 3650s (imprimante multifonction), automates, moteur, vingt-quatre volts (détail), 2022

Vue de l'exposition "Tour mort et deux demi-clés", galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris 10.09-22.10.2022

© Aurélien Mole

Courtesy de l'artiste & galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris

Tour mort et deux demi-clés

Vue de l'exposition "Tour mort et deux demi-clés", galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris 10.09-22.10.2022

© Aurélien Mole

Courtesy de l'artiste & galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris

Tour mort et deux demi-clés

Vue de l'exposition "Tour mort et deux demi-clés", galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris 10.09-22.10.2022

© Aurélien Mole

Courtesy de l'artiste & galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris

Tour mort et deux demi-clés

Vue de l'exposition "Tour mort et deux demi-clés", galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris 10.09-22.10.2022

© Aurélien Mole

Courtesy de l'artiste & galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris

Tour mort et deux demi-clés

Vue de l'exposition "Tour mort et deux demi-clés", galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris 10.09-22.10.2022

© Aurélien Mole

Courtesy de l'artiste & galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris

Tour mort et deux demi-clés

Vue de l'exposition "Tour mort et deux demi-clés", galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris 10.09-22.10.2022

© Aurélien Mole

Courtesy de l'artiste & galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris

VERNISSAGE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022, DE 14H À 18H

"Pour cette troisième exposition dans la galerie, j'ai choisi de redonner un souffle de vie à certains axes de recherches qui ont germé au début de notre rencontre et de notre collaboration. Chaque projet est un challenge de réalisation, et entreprendre de le faire exister ne veut pas pour autant dire le "réussir" complètement.

Il y a cette part de "jeu" (écart tolérable à définir entre deux pièces mécaniques en mouvement) qui amène le projet en deçà ou au-delà de l'entreprise initialement fixée. Travailler dans ces conditions revient à avancer en tâtonnant dans l'obscurité avec les deux mains en avant. Exposer la concrétisation d'un "test de faisabilité", devenant malgré lui le prototype à montrer, peut ainsi nous poser à tous les deux des petits problèmes."

Usure

Dans La notion de dépense[1], tenu par Vivien Roubaud pour une importante source d’inspiration, Georges Bataille procède à une attaque en règle de l’idéologie de la finalité et de l’utilité dans divers domaines politiques et socio-économiques, y compris dans les arts, pour y opposer l’inutile, la dépense improductive, le jeu. Il reprend ainsi, sans les citer, nombre d’auteurs de l’esthétique des Lumières (Shaftesbury, Kant, Schiller) pour lesquels l’art est désintéressement, « finalité sans fin », un jeu libre et en soi, l’inutile par excellence — certains des ingrédients composant l’autonomie de l’art. Voulant conférer une dimension anthropologique à cette notion de dépense non productive, inutile, inutilisable, dont on ne saurait retirer quelque intérêt, Bataille se réfère surtout à la recherche de Marcel Mauss, Essai sur le don[2], plus précisément à la pratique du potlatch, cérémonies agonistiques lors desquelles des dons et des contre-dons conduisent généralement à la destruction en pure perte de biens essentiels pour la communauté, cela en vue d’acquérir un pouvoir symbolique, de la reconnaissance, de l’admiration de la part de ceux et celles qui à certain moment ne pourront poursuivre la lutte. Or plus on détruit, plus on acquiert du prestige, car seul peut se laisser à donner à perte celui qui possède beaucoup. Si Bataille écarte l’autre forme du don analysé par Mauss consistant dans la triple obligation du donner-recevoir-rendre – on est l’obligé de l’autre, mais libre de ne pas rendre par un contre-don le présent accepté –, et qui n’est pas un rapport agonistique, la notion de « dépense improductive » condense pertinemment ce que les arts contemporains parviennent encore à réaliser dans un monde pénétré de toutes parts par l’économique. Quand bien même telle œuvre d’art coûte un prix exorbitant, sa valeur artistique, plastique et esthétique n’équivaut en rien à son prix, demeurant donc une dépense de temps, d’énergie, d’investissement matériel et mental – pour le producteur comme pour le récepteur – littéralement inutile, improductive, un jeu n’ayant d’autre finalité que le jeu pour lui-même. À cet égard, les œuvres d’art sont inestimables. Outre ces éléments de la Notion de dépense qui recoupent pour partie la démarche de Vivien Roubaud, le tout dernier chapitre s’en rapproche encore plus, car il s’agit dans ses œuvres de restituer « l’insubordination des faits matériels », aussi la résistance et même la résilience des objets et des choses. À voir la seconde, cinquième ou énième vies que parvient à leur insuffler l’artiste, nous ne sommes pas loin de l’apparemment candide interrogation de Lamartine : « Objets inanimés, avez-vous donc une âme / Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ? [3] »

La société de consommation et son interminable profusion d’objets a redonné vie à cette ancienne pratique du potlatch en la démultipliant au point d’avoir établit un potlatch globalisé. Mais même les possédants les plus riches et souvent les plus dilapidateurs commencent à douter de leurs dépenses somptuaires. Par ailleurs, les moins fortunés ou modestes demeurent attachés à certaines petites choses, menus objets, babioles qui n’ont de valeur que pour celles et ceux qui y ont investi de l’affect, des souvenirs, des moments à jamais révolus. C’est ce charme désuet autant que spectral d’objets de récupération banals qui furent des parcelles de nous-mêmes qui sont livrés dans les déconcertants bricolages de Vivien Roubaud. Les lustres tournant à l’intérieur de grandes sphères transparentes, les ailes de papillons s’animant brièvement de temps à autre, ou des branches de salsifis douteux (Tragopogon dubius) s’ouvrant sous l’effet d’une courte et intense chaleur, autant de choses ou d’objets dont nous sommes familiers, comme dans la majorité des réalisations de l’artiste, mais dont la mécanisation improbable ou la réactivation organique post mortem nous font nous demander s’il ne se cache pas un esprit dans la machine. Depuis Descartes ayant émis de curieuses hypothèses sur les « animaux-machines », repris par La Mettrie mais à propos de l’humain (L’homme machine, 1748), cela jusqu’à la « machine de Turing » et plus récemment à l’I.A., les objets sont devenus progressivement intelligents ou vivants, puisqu’ils peuvent parler, agir, décider. Ce n’est pourtant pas les caractères évolutifs des machines ou des objets qui intéresse Vivien Roubaud, mais leur obsolescence, leur fin de vie, ou leur mort complète (« la machine est morte », « la boîte de vitesses à rendu l’âme », « l’ordinateur a expiré »). En adepte mesuré du Dr. Frankenstein, notre artiste exploite plutôt les cadavres, les objets démembrés, des squelettes abandonnés, des fils, de la ferraille, des débris, des trucs et des machins ayant perdu toute fonction et usage.

Il faudrait d’ailleurs plutôt parler ici de valeur d’usage selon l’acception courante en économie politique. Comme l’avait vu le premier Aristote (La Politique), la valeur des usages possibles d’un objet déterminera sa valeur d’échange : un objet complètement hors d’usage, ne pouvant plus servir, n’aura pas la même valeur d’échange qu’un objet que l’on peut encore utiliser (c’est là un complément de la vision lévi-straussienne du bricoleur dans La Pensée sauvage : cela peut toujours servir). Depuis quelques années, l’embellie de la société de consommation ayant fait heureusement son temps, la plupart des créateurs, designers, constructeurs, fabricants lancent parcimonieusement sur le marché des objets réutilisables, réparables, cherchant ainsi à allonger leur longévité et par là leur valeur d’échange. Par simple contingence, les œuvres de Vivien Roubaud voient le jour en ce fameux moment de l’anthropocène où l’on cherche à jeter moins, à réduire la pollution, à recycler, à maîtriser les énergies, tout cela visant ni plus ni moins à nous maintenir en vie en tant qu’espèce le plus longtemps possible. Le mal est pourtant fait : nous sommes envahis par des milliards de tonnes de déchets qui sont autant de bombes à retardement — réalité des plus urgentes si l’on songe aux déchets nucléaires (non réutilisables et non recyclables). Ce décalage historique assumé par l’artiste – ni consumériste ni écologiste – pourrait le placer en porte à faux n’était son cheminement sur la ligne de crête du comique et de l’inquiétante étrangeté. Les contes peuvent être plaisants et amusants lorsqu’ils font parler les objets, cela devient plus angoissant lorsqu’ils se meuvent dans des films, et plus encore lorsque nous sommes en leur présence. Il est vrai que les objets réinvestis et reprogrammés sous différentes formes chez Roubaud n’effraient pas, mais certains étant quelque peu anthropomorphisés, leur plus ou moins grande mécanisation les rend alors étranges et inquiétants du fait même que ce sont des objets et des choses dont nous faisons usage quotidiennement. En devenant relativement autonomes, développant des états autres que ceux pour lesquels ils était prévus, ils reviennent à la vie sous d’autres fonctions, dynamiques et temporalités qui les apparentent à des organismes capables de mutations indéfinies et imprévisibles, bien que cette soudaine vitalité recouvrée les mènera de nouveau à un autre usage et usure, jusqu’à ce que l’on ne puisse définitivement plus rien en faire.

En réemployant toute sorte d’épaves et de rebuts dont on peut encore tirer parti, il s’agit à la fois de souligner que d’autres usages sont encore viables, que l’objet produit n’est donc pas véritablement fini, et de révéler surtout la zone grise entre l’inutilisable d’autrefois et l’utilisable actuel, entre le trépas ou l’obsolescence de l’objet et sa reviviscence quasiment miraculeuse. Comme si le mystère de la vie après la mort s’était déplacé dans d’autres corps, mouvements et matériaux, apparaissant enfin dans sa nudité factuelle, sa brutalité de néant. Le caractère humblement féérique de la petite foire d’appartement des lustres qui tournent montre simultanément l’inanité d’une telle démarche. Ils peuvent encore servir à éclairer, bien qu’ils soient très encombrants, mais relèvent plus de la catégorie de l’absurde ou de quelque expérience pataphysique digne du personnage du Dr. Faustroll d’Alfred Jarry. Ce savant est le concepteur de la science des « lois qui régissent les exceptions […], des solutions imaginaires, qui accorde symboliquement aux linéaments les propriétés des objets décrits dans leur virtualité[4] », méthodes et projets qui s’appliquent on ne peut mieux aux expériences fantasques et déraisonnables de Vivien Roubaud. Pourtant, si la finalité ou l’utilité des réalisations ne sont aucunement avérées, elles n’en fonctionnent pas moins. Mais en vue de quoi ? Nous retrouvons le questionnement précédent : toute fonction doit-elle être utile, posséder une finalité, avoir un usage ? La finalité sans fin du jeu de l’art peut être attribuée à toutes les œuvres d’art, mais dans les objets et installations fabriquées par notre artiste la dépense réelle d’énergie des objets et la force de travail dépensée par le créateur contredit frontalement l’idée largement partagée, car massivement imposée, que tout travail et toute dépense étant productifs, ils conduisent nécessairement à des biens de production. En ce sens, comme le signalait déjà Marx de manière ambivalente dans les Manuscrits de 1857-1858 (« Grundrisse »), le travail artistique est un « travail improductif », L’œuvre est bien, littéralement, produite, selon divers degrés de force de travail intellectuel et physique, mais une fois achevée, elle demeure improductive. Du point de vue de l’économie, c’est une impasse, un statut inacceptable.

Selon la théorie dominante, un travail de production et son produit doivent pouvoir entrer dans le circuit de la marchandise où, possédant une valeur d’usage et d’échange, l’on pourra en tirer un bénéfice, une plus-value, et ainsi accumuler et reproduire du capital, ce que ne permet pas le travail improductif de l’art, dont au moins la valeur d’usage est des plus restreinte, alors que sa valeur d’échange peut s’envoler. Sans entrer ici dans les détails complexes de cette position, par ailleurs critiquable, une considération historique peut l’éclairer. Les termes d’usage et d’usure (intérêt, profit) proviennent tous deux des racines latines usura, usurare, usus, autrement dit « se servir de ». On se sert de l’argent, on se sert des objets, mais le premier se reproduit sans s’user (accumulation du capital), les seconds se détériorent, se dégradent, finiront par disparaître et, par cette annihilation, également leur usage et leur valeur échangeable. L’improductivité des productions de Vivien Roubaud relève entre autres de ce que la régénération de ce qui est usé, a largement servi et ne vaut plus tripette, demande énormément de travail artistique pour aboutir à des objets qui eux-mêmes travaillent par surcroît, mais souvent à vide, de sorte que notre artiste produit, à la lettre, de la déperdition, de l’entropie, des choses qui, par une étrange contorsion conceptuelle, servent à ne plus servir à rien. Mais produisent encore, comme par un de ces réflexes naturels propre aux cadavres, des mouvements, des sons, des écritures qui, tout en attestant de la production de l’improduction, ne font qu’accélérer leur futur état estampillé « hors d’usage ».

L’un des moteurs de la production est l’usage et l’usure des choses matérielles auxquelles nous recourons comme des valeurs immatérielles auxquelles nous nous référons, qui peuvent également s’user, ne plus servir, car passées de mode et devenues pour ainsi dire hors d’usage symboliquement. Mais les œuvres de Vivien Roubaud sont à perte, à vide, s’échinent à long terme à l’autodestruction et, pour reprendre des termes battailliens, sont résolument de l’ordre de la consumation et non de la consommation. Dans leur usage et usure programmés auparavant par leurs fabricants, une fois reprogrammées par Vivien Roubaud pour se consumer, leur dernier soupir exhale encore quelques bribes traitant essentiellement de leur disparition en cours. Les salsifis douteux, supposément morts, puisque coupés de leur milieu naturel puis conservés dans un réfrigérateur, retrouvent pourtant un semblant de vie lorsqu’une forte soufflerie, durant environ quatre minutes, parvient à les ouvrir et à faire ainsi apparaître les akènes (fruit sec indéhiscent, nous dit la botanique). Ce sera pourtant leur perte définitive ; ils tomberont et ne pourront servir à nouveau, ne revivant qu’une fois. Les références directes aux machineries extravagantes de Marcel Duchamp, de Raymond Roussel ou encore de Jules Verne, dans les œuvres où des imprimantes inscrivent au sol la totalité de certains textes – Impressions d’Afrique et Nouvelles impressions d’Afrique de Roussel ; Voyage au centre de la Terre et L’Île mystérieuse de Verne ; Le Grand verre, de Jean Suquet – ont la particularité de reprendre par réécriture les fonctionnements impossibles ou quasi impossibles (c’est moins le cas chez Jules Verne) des machines représentées et décrites par leurs auteurs. Les étranges machines présentes dans les roman de Roussel étaient également représentées sur scène dans son théâtre ; les notes de Duchamp pour La Mariée mise à nu par ses célibataires, même, faisaient ainsi s’articuler, comme partie intégrante du projet, le lisible et le visible, comme l’invisible alors suppléé par le langage. Des machines qui ne servent à rien ou, plus exactement, ne servent à rien d’autre qu’à mettre en route notre imaginaire tel des engrenages idéels qui prolongent ces machines virtuelles et fictionnelles.

La recherche de fictions de la part des humains est une manière contournée et différée de s’opposer à la mort, et au moins les métaphores sur la vanité de l’existence que proposent les œuvres d’art, sans nécessairement apaiser nos craintes, sont-elles une forme matérielle autant que mentale de penser notre finitude. Dans les arts comme dans les sciences humaines, la machine comme métaphore ou équivalence de l’humain est amplement explorée, l’une des plus célèbre étant la notion de « machine désirante » développée par Gilles Deleuze et Félix Guattari (L’Anti-Œdipe). Si le désir est production de vie, de persévérance à être, il peut également s’émousser, s’éteindre peu à peu, s’évanouir sans retour, puisque le temps nous est tout simplement compté. Deux Horloges modifiées et reprogrammées par Vivien Roubaud nous le rappellent inexorablement : plongées dans un bain d’huile de vaseline qui biologise le mécanique et automatise le chimique, elles sont quelque peu anxiogènes par une régularité qui semble ne jamais s’épuiser et décompte simultanément les secondes, heures et jours des spectateurs en train de s’amenuiser. Les Stalactite, entre formation naturelle et artificielle comptent d’une autre manière, et c’est à peine une image, l’écoulement du temps, même si le goutte à goutte ne parviendrait à faire que le stalactite touche l’autre extrémité qu’au bout de plusieurs mois, peut-être années. L’irreprésentabilité de cette très longue temporalité s’étend bien au-delà d’un temps humain vécu lorsque l’on apprend que ce sont là des concrétions urbaines souterraines collectées par l’artiste et qui se sont formées avec une extrême lenteur. Autre tempo, les ailes de papillons naturalisés, fixés à des fils à mémoire de forme, bougent lentement par intermittence, tantôt de manière presque imperceptible, tantôt avec un battement presque vivant, et tendent à donner forme à l’étrange idée des animaux-machines. Au vrai, comme ne sont présentent que les ailes, par ailleurs non reliées directement, et que les corps des lépidoptères ont été entièrement retirés, cette apparente naturalité s’évanouit rapidement pour faire place à une artificialité ténue, légère, fluctuante, mais entièrement fabriquée, accentuant la fascination pour leur hybridité insolite.

Ces différentes modalités temporelles aux rythmes bien différents ont en commun de chercher à donner des formes ou des figures aussi bien à la brièveté de l’instant déjà passé qu’à l’abrègement futur qui reviendra inéluctablement à quelque moment. Ce que l’on nomme la patine des choses n’est autre que l’usure opérée par le temps. Termes d’ailleurs impropres, car s’il y a bien un temps d’usage des objets, le temps même ne saurait aucunement les user. Le temps n’est pas une substance, une entité, quelque chose qui apparaît matériellement et userai les choses, les objets et les êtres en passant sur eux. La fameuse idée du tempus fugit cherche à rendre maladroitement notre désarroi quant à l’usure du monde dans le temps et à travers le temps sans que pourtant cette fuite du temps puisse l’éroder. La réalité revient toutefois, entêtante, car c’est bien le temps d’usage, notamment par le travail, par le fait de « se servir de », qui a conduit au rebut la majorité des éléments collectés par Vivien Roubaud alors réintégrés dans un second circuit, fortement paradoxal, de l’usage du temps. Ni les créations de l’artiste ne viendront à bout du temps ni le temps ne saurait, par nature, les abîmer et détraquer plus encore, jusqu’à les anéantir. Mais les faits résistent, ne se soumettent pas, et l’on bute continuellement sur le constat que l’emprise du temps est à proportion de sa fuite insaisissable.

Jacinto Lageira

[1] Georges Bataille, La Notion de dépense (1933), repris dans La Part maudite, Paris, Minuit, 1967.

[2] Marcel Mauss, Essai sur le don (1924-1925), repris dans Anthropologie et sociologie, Paris, PUF, « Quadrige », 2013.

[3] Alphonse de Lamartine, vers du poème Milly ou la terre natale (1830).

[4] Alfred Jarry, Gestes et opinions du Docteur Faustroll, pataphysicien (1898, édité en 1911), Paris, Gallimard, Œuvres complètes, 1, « Bibliothèque de la Pléiade », 2001, Livre II, VIII, « Définition », p. 668-669.