Meschac Gaba

Ce qui s'oublie et ce qui reste

Vue de l'exposition collective au Musée national de l'Histoire de l'Immigration, Palais de la Porte Dorée, Paris, 2021

MUSEUM OF CONTEMPORARY AFRICAN ART: Works from the Collection

Vue d'exposition au Tate Modern, Londres, 2017

© Tate Modern Londres

Fujairah Trade Centre, Fujairah, 2019

Cheveux artificiel tressés et structure en métal

103 x 47 x 47 cm

Pièce unique

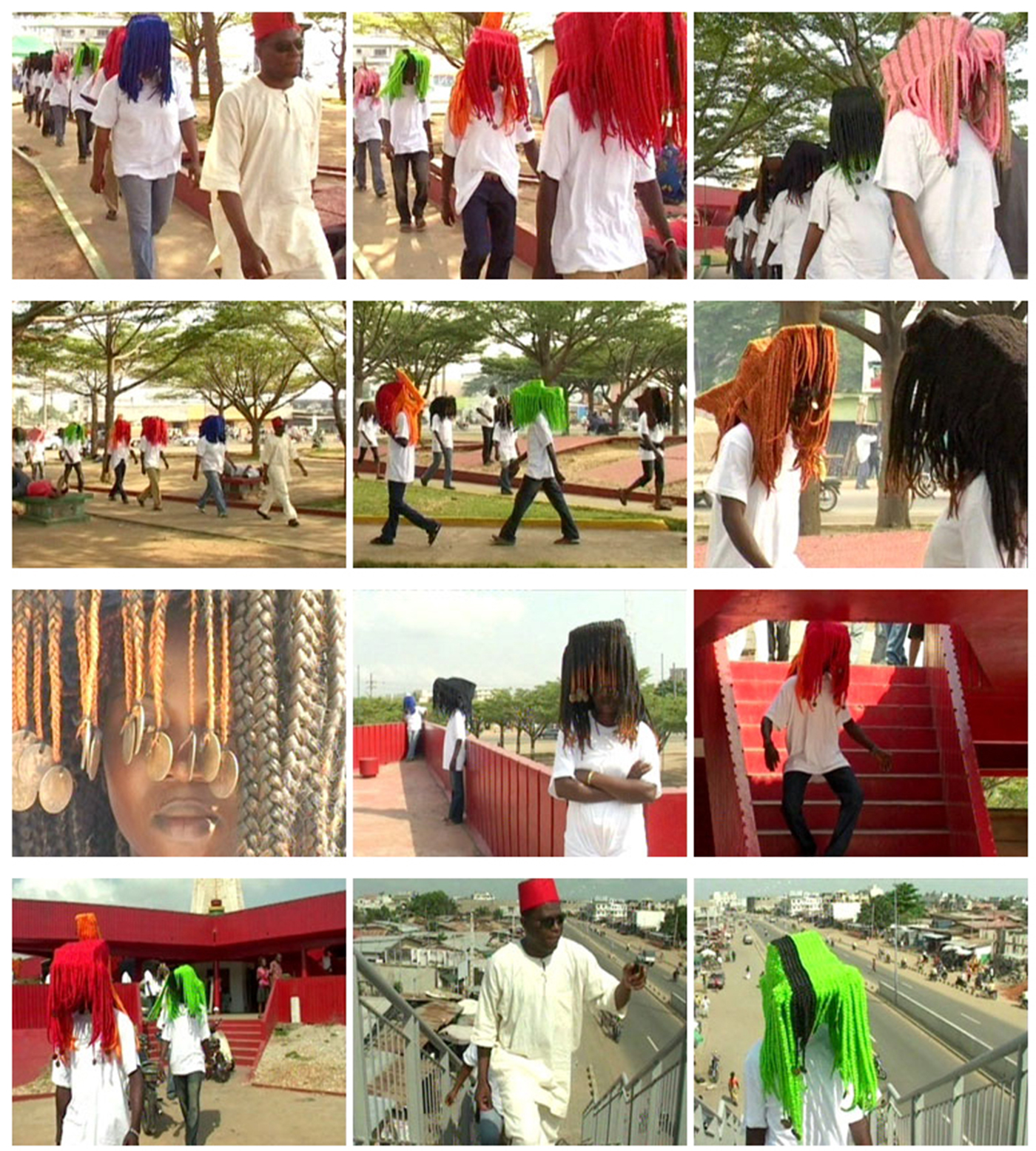

Procession

Vue de la procession à la Biennale de Sharjah, Emirats Arabes Unies, 2019

© Omar Kholeif / © Comtemporaryand

Architectures Sculptures, 2015

Vue d'exposition au Musée national de l'histoire de l'immigration, Palais de la Porte Dorée, Paris

© Rebecca Fanuele

L'HOMME ET L'ARGENT, 2017

Vue d'exposition à la Galerie In Situ - fabienne leclerc, Paris

© Thomas Lannes

Valise diplomatique (Suisse - African Union), 2017

Bois, verre, confettis de billets CFA, drapeaux de tissu

57 x 75 x 9 cm

Pièce unique

© Thomas Lanne

Diplomatique (Israël-Palestine), 2013

bois, verre, confettis de billets CFA, drapeaux de tissu

75 x 55 x 9 cm

Pièce unique

Valise diplomatique (Diamants indigenes), 2013

Bois, verre, confettis de billets CFA, colliers de pacotille

55 x 75 x 11 cm

Pièce unique

© Thomas Lannes

Pérégrination(s)

Commissaire Pascal Neveux

Vue d'exposition à La Vieille Charité, Marseille, 2013

Edition de 3 ex

La mobilité, par l?effacement des frontières, est au c?ur de l?installation Voyage (2013). Conçue dans la continuité de la pièce présentée à la Biennale Regards Bénin, cette ?uvre fait référence à l?idée de globalisation et met en avant la notion de migration. Pour l?artiste, ce terme renvoie aussi bien au déplacement d?un lieu vers un autre, qu?à ces mécanismes sociaux permis par le voyage même : la rencontre, l?échange, le brassage des peuples et des cultures.Les drapeaux représentent des pays ou ensemble de pays qui sont au coeur des mutations migratoires contemporaines.

Ces colis de voyageurs sont accrochés à une canne en bois. Ce bâton de pèlerin, qui était utilisé également comme une arme de défense par les pasteurs nomades ? explique l?artiste ? joue métaphoriquement avec l?objet de défense du voyageur contemporain, le passeport.

Voyages Colis, 2013

Chariot d'aéroport,tissus et drapeaux des cinq continents

195 x 115 x 190 cm

Pièce unique

Museum of Contemporary African Art

Vue d'exposition au TATE Modern, Londres

3 july - 22 september 2013

© TATE MODERN, Londres

Bibliothèque Roulante, 2012

66 plaques d'immatriculation, vidéo, moto

Plaque (12 x 20 cm) Dimensions variable

Pièce unique

© Marc Domage

Procession, 2011

Vue de la procession au MAVA-Musée d'art, Karlsruhe ZKM

© Joe Miletzki et zkm Karlsruhe, Allemagne

MAVA -Muse?e d’art de la vie Active

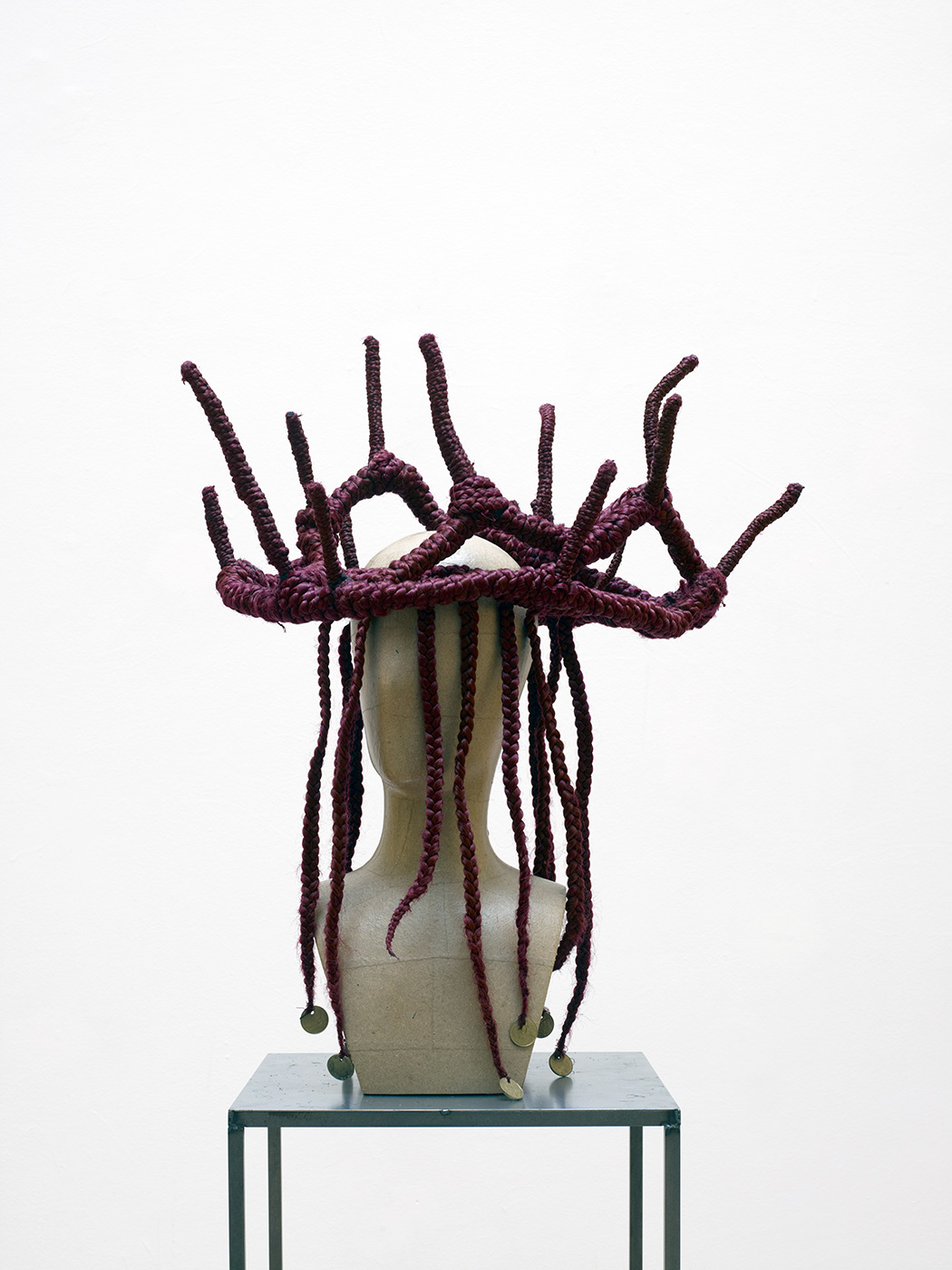

Couvre-chef

Le couvre-chef peut s’envisager de deux manie?res. La premie?re, e?vidente, est celle de la coiffe, au sens de chapeau. La seconde, par le double sens du mot chef, renvoie a? la fois a? la te?te, c’est-a?-dire a? la re?flexion et a? la pense?e, et au leadership, au commandement.

En coiffant ses personnages, Meschac Gaba leur tresse des couronnes symboliques.

Re?cemment, le photographe Samuel Fosso a produit une se?rie intitule?e African Spirits, dans laquelle il incarnait dans des autoportraits des grandes figures noires, africaines et ame?ricaines. Un hommage a? la ne?gritude et a? ceux qui ont combattu pour l’e?galite? des droits. En de?passant les frontie?res identitaires et raciales, le projet de Meschac Gaba va beaucoup plus loin, puisque c’est une fresque de l’humanite? qu’il repre?sente a? travers ses tresses. Son message est clair : il est des hommes qui ont œuvre? au bien de l’humanite? entie?re, quel qu’ait e?te? le coin du monde qui les a vu nai?tre.

En ce sens, il nous rappelle qu’il existe une communaute? indivisible et solidaire qui contribue a? rendre le monde un peu moins hostile. Par les temps que nous vivons, ou? le repli sur soi et les nationalismes de tout acabit menacent les fondements de l’ide?al que nous devrions tous avoir en commun.

Mais Gaba va naturellement plus loin, puisque les perruques qui repre?sentent chacune de ces grandes figures sont des tresses qui renvoient sans ambigui?te?s a? l’Afrique. Est-ce une manie?re de nous ramener que le continent est le berceau de l’humanite? et que, de?s lors, nous devrions tous nous conside?rer comme ses enfants ? De la me?me fac?on que les e?tudiants de mai 68 se disaient tous juifs allemands, par solidarite? a? l’e?gard de Daniel Cohn-Bendit qui avait e?te? ostracise? par le pouvoir en place, Gaba nous de?clare tous Africains. Mais il ne faudra pas comprendre cette de?marche comme une revendication identitaire, une volonte? d’assujettir l’autre, mais bien pluto?t comme un acte d’amour, une profession de foi qui revendique l’abolition de l’alte?rite?, lorsque celle-ci est porteuse de ne?gation. Une manie?re de re?pondre a? ce que le philosophe allemand Ersnt Bloch avait nomme?

« la question inde?passable, la question essentielle » : le proble?me, en soi, du Nous.

Texte Simon Njami

C’est le cas des tresses : les techniques et les traditions proviennent, en grande partie, d’Afri- que de l’ouest, mais sont en usage (sous forme d’extensions synthe?tiques) aussi bien a? Harlem (New York) qu’a? la Goutte d’or (Paris). S’en inspirant, il donne forme a? des perruques-sculp- tures symboliques (c’est le cas de la se?rie MAVA, 2010, et des se?ries Cars Wigs et Architectures, 2008-2009). En posant un regard sur les itine?rai- res culturels de ces objets, leur provenance et leur mutation d’une culture a? une autre, il met en lumie?re la complexite? de leur « biographie sociale ». Une nouvelle e?tape commence alors ;

les objets investis par de nouvelles significations vont au-dela? de leur « histoire locale » pour prendre place dans un contexte global. Ainsi, les tresses ne sont pas seulement une re?fe?rence a? l’Afrique, mais des objets re?e?labore?s par le marche? actuel, matie?re d’une cre?ation contemporaine et signes d’une contemporane?ite?, dans le sens d’une globalisation des e?changes culturels. Ces couvre-te?tes excentriques sont souvent montre?s a? travers la mise en place de de?ambulations dans la ville.

C’est le cas de la procession organise?e en 2010 dans le cadre des ce?le?brations pour le cinquantie?me anniversaire de l’inde?pendance du Be?nin. Marie Curie, Kwame? N’Krumah, Je?sus- Christ, Louis Pasteur, Karl Marx, Socrate, Gue?zo, Be?hanzin... chacun repre?sente? par des signes tresse?s – coiffes colore?es porte?es par une tren- taine de mannequins de?ambulant –, arpentent la ville de Cotonou. A? cette occasion, l'intervention publique e?tait le moyen de promouvoir son Muse?e de l’Art de la vie active et pour interpeller les autorite?s de la capitale e?conomique du pays.

Texte Francesca Cozzolino

Diamants indigènes, 2009

valise en bois, confettis de billets de banque, vitre et montres

51 x 65 x 7,5 cm

Pièce unique

© Sebastien Gracco de Lay

Voyage (UK), 2012

Bois d'ébène blanc et drapeau

75 x 110 x 40 cm

Edition de 3 ex

La mobilité, par l?effacement des frontières, est au c?ur de l?installation Voyage (2013). Conçue dans la continuité de la pièce présentée à la Biennale Regards Bénin, cette ?uvre fait référence à l?idée de globalisation et met en avant la notion de migration. Pour l?artiste, ce terme renvoie aussi bien au déplacement d?un lieu vers un autre, qu?à ces mécanismes sociaux permis par le voyage même : la rencontre, l?échange, le brassage des peuples et des cultures.Les drapeaux représentent des pays ou ensemble de pays qui sont au coeur des mutations migratoires contemporaines.

Ces colis de voyageurs sont accrochés à une canne en bois. Ce bâton de pèlerin, qui était utilisé également comme une arme de défense par les pasteurs nomades ? explique l?artiste ? joue métaphoriquement avec l?objet de défense du voyageur contemporain, le passeport.

Car Tresses

Vue d'exposition à la Galerie In Situ - fabienne leclerc, Paris, 2012

© Marc Domage

Perruques voitures & Archéologie contemporaine

Vue d'exposition à la Galerie In Situ - fabienne leclerc, Paris, 2012

© Marc Domage

Les frêres Wright, 2010-2011

(MAVA-musée d'art de la vie active)

Cheveux artificiels tressés, pièces en métal et buste de mannequin

55 x 57 x 62 cm

Pièce unique

© Marc Domage

Kwame N'Krumah, 2010-2011

Perruque MAVA-musée d'art de la vie active

Cheveux artificiels tressés, pièces en métal et buste de mannequin

71 x 28 x 51 cm

Pièce unique

© Marc Domage

Garrett Morgan (perruque MAVA-musée d'art de la vie active), 2010-2011

Cheveux artificiels tressés, pièces en métal et buste de mannequin

105 x 27 x 18 cm

Pièce unique

© Marc Domage

Collection Fabienne Leclerc

Jesus Christ (série perruque MAVA-Musée d'art de la vie active), 2010-2011

Cheveux artificiels tressés et buste de mannequin

65 x 37 x 38 cm

Pièce unique

© Marc Domage

Pericles (perruque MAVA-musée d'art de la vie active), 2010-2011

Cheveux artificiels tressés, pièces en métal et buste de mannequin

93 x 49 x 30 cm

Pièce unique

© Marc Domage

Martin Luther King (perruque MAVA-musée d'art de la vie active), 2010-2011

Cheveux artificiels tressés, pièces en métal et buste de mannequin

100 x 40 x 25 cm

Pièce unique

© Marc Domage

Meschac Gaba

Vue de l'exposition au Museum of Contemporary African Art & More, Fridericianum KASSEL

29 August - 15 November 2009

© Niels Klinger

Hawk , 2008

(Voiture - Car tresse Perruque )

Cheveux artificiels tressés, pièces en métal et buste de mannequin

55 x 61 x 21 cm

Pièce unique

© Galerie In Situ - fabienne leclerc

Fire Truck, 2008

(Voiture-Car tresse Perruque )

Cheveux artificiels tressés, pièces en métal et buste de mannequin

78 x 50 x 30 cm

Pièce unique

© Galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris

La Géode - Paris, 2006

Perruque architecture

Cheveux artificiels tressés et buste de mannequin

30 x 40 x 42 cm

Pièce unique

Ivry, Rue Bertheau, 2006

Perruque architecture

Cheveux artificiels tressés et buste de mannequin

87 x 27 x 29 cm

Pièce unique

© Marc Domage

Perruque architecture - Sentech Tower (South Africa), 2006

Cheveux artificiels tressés et buste de mannequin

95 x 30 x 30 cm

Pièce unique

© Marc Domage

Perruque architecture Notre Dame de Paris, 2006

Cheveux artificiels tressés et buste de mannequin

63 x 22 x 34 cm

Pièce unique

© Marc Domage

Du mur à la toile-Couleurs de Cotonou

Vue d'exposition à la Galerie In Situ - fabienne leclerc, Paris, 2008

© Marc Domage

Le de?placement mis en œuvre dans l’installation Couleurs de Cotonou (2007-2009) est diffe?rent. Celui-ci est d’ordre linguistique et se?mantique, puisque l’artiste joue aussi bien avec les formes qu’avec les mots. Il s’agit de l’installation d’une se?rie de cadres, des pleins

et des vides s’alternent dans l’intention de repre?senter une me?taphore de notre socie?te? :

« Il y a le plein et le vide dans cet ensemble, aussi bien comme dans l’ensemble de notre socie?te?.

il y a des diffe?rences, des disparite?s, il y a les pauvres et il y a les riches », argumente-t-il3. Vides ou pleins, ceux-ci sont de?core?s par des billets de banque qui enrichissent la structure de bois en l’habillant a? la manie?re des feuilles d’or. L’or contemporain, c’est-a?-dire l’argent,

est l’un des mate?riaux privile?gie?s de cet artiste depuis ses premiers travaux des anne?es 1990. Cet e?le?ment, qui avait suscite? la curiosite? du jury de la Rijksakademie d’Amsterdam (ou? Gaba s’est forme?) au moment du concours d’entre?e, est une constante dans le travail de l’artiste.

Si le jury europe?en e?tait surpris de voir que l’artiste s’empare avec autant d’audace de l’argent comme mate?riau, pour Gaba ce choix est par contre tre?s significatif de son position- nement artistique et politique. Il s’e?carte ainsi d’une image du fe?tiche de l’art africain, qui privile?gie les mate?riaux pauvres ou de re?cu- pe?ration, et n’he?site pas a? manipuler ce que manipule toute notre socie?te? : « Aujourd’hui, c’est l’argent qui de?cide », de?clare-t-il4.

Il s’agit du portrait d’une socie?te? africaine globalise?e, fortement attache?e a? l’argent et en perpe?tuel mouvement que l’artiste donne a? voir.

Texte Francesca Cozzolino

Du mur à la toile-Couleurs de Cotonou (32), 2008

Frames, paper and currency CFA

25,5 x 25,5 cm & 16,5 x 16,5 cm

Pièce unique

Du mur à la toile-Couleurs de Cotonou (22), 2008

Frames, paper and currency CFA

32,5 x 37,5 cm & 30,5 x 40,5 cm

Pièce unique

Thrift store collection, 2006

Vue d'exposition / Exhibition view

Pièces de monnaie et textile

Pièce unique

Collection fripée / Thrift Store collection #1, 2006

Pièces de monnaie et textile

92 x 83 cm

Pièce unique

Collection fripée / Thrift store collection #13, 2006

Textile et pièces de monnaie

76 x 74 cm

Pièce unique

Archéologie contemporaine 1, 2003

Table en verre, deux boules en résine et divers objets et logiciel interactif

116 x 107 x 196 cm

Exemplaire N° Pièce unique et pour le logiciel ed:1/2 +1EA

2 - Archéologie Contemporaine:

C'est un pièce que j'ai réalisé à Saint Louis (United States) dans l'expo 'Fiction of Authenticity'. Quand j'étais à Saint Louis j'ai fais collecter les objets de la vie quotidienne et touristique qui ont été enterré et déterré après un an. Cela traite le sujet phénomenale de vieillir les objets en Afrique ou ailleurs, pour satisfaire les touristes ou collectionneurs cherche l'authenticité. Ces objets ont été filmé par des 'ground radars scans' dans le sol. Le film montre de façons abstracts dans le sol. On reconnais les objets par les sons, leur bruits avec des sous-titres qui décris chaque objet et son origine avec des sous-titres. Comme on voit dans le film dont on ne comprend pas les langues. Ce film se regarde le manière interactive en jouant sur des ordinateurs comme des archéologues, pour trouver des objets. Les objets sont montrés sur une table en verre. Avec des pieds en boule de dollars, voir photo. Cela a été montré une fois à Saint Louis en 2003.

Archéologie contemporaine 2, 2003

Table en verre, deux boules en résine et divers objets et logiciel interactif

106 x 107 x 196 cm

Exemplaire N° Pièce unique et pour le logiciel ed:2/2 +1EA

Dans ces manipulations subtiles, Gaba articule les de?file?s de ses « objets contemporains » a? de sarcastiques dissimulations. Ainsi une se?lection d?objets du quotidien (Contemporary Archaeology, 2003), enterre?s a? Saint-Louis dans le Missouri en 2002, retrouvent la lumie?re du jour et sont expose?s une anne?e apre?s selon les modalite?s d?une arche?ologie parodiant le mythe de l?objet retrouve?. Il s?agit d?un vieillissement artificiel, comme celui auquel sont parfois soumis des jarres ou d?autres artefacts africains, pour satisfaire le de?sir d?authenticite? des acheteurs potentiels. L?artiste pose un regard ironique sur sa propre ruse, fabriquant des objets anciens et invitant le public a? jouer a? retrouver les objets

« cache?s » par le biais d?un logiciel interactif.

Text Francesca Cozzolino

2 - Archéologie Contemporaine:

C'est un pièce que j'ai réalisé à Saint Louis (United States) dans l'expo 'Fiction of Authenticity'. Quand j'étais à Saint Louis j'ai fais collecter les objets de la vie quotidienne et touristique qui ont été enterré et déterré après un an. Cela traite le sujet phénomenale de vieillir les objets en Afrique ou ailleurs, pour satisfaire les touristes ou collectionneurs cherche l'authenticité. Ces objets ont été filmé par des 'ground radars scans' dans le sol. Le film montre de façons abstracts dans le sol. On reconnais les objets par les sons, leur bruits avec des sous-titres qui décris chaque objet et son origine avec des sous-titres. Comme on voit dans le film dont on ne comprend pas les langues. Ce film se regarde le manière interactive en jouant sur des ordinateurs comme des archéologues, pour trouver des objets. Les objets sont montrés sur une table en verre. Avec des pieds en boule de dollars, voir photo. Cela a été montré une fois à Saint Louis en 2003.